National Identity in Russia from 1961 : Traditions & Deterritorialisation

Dmitry Baranov

Displaying the Russian People

The

Russian Ethnographic Museum

and the Construction of Ethnic Identity

«Товарищ музей, надо подтянуться!»

Книги

отзывов и

экспозиционные

практики

Этнографического

музея в 1930–х

годах

Как-то во время занятий со студентами на экспозициях Российского Этнографического музея (СПб) меня попросили показать общемузейную книгу отзывов посетителей. В этот момент я вдруг с удивлением осознал, что не знаю, где находится эта книга и существует ли она вообще. Да и большинство музейных сотрудников, как выяснилось, было убеждено, что обычная современная практика музея предполагает обеспечение книгой отзывов только временных выставок, но никак не постоянных экспозиций. В действительности же оказалось, что общемузейная книга существует, только о ней почти никто не знает, так как хранится она не на самом видном для посетителей месте, а в отделе экскурсионного обслуживания и получить ее можно только по требованию. Факт, сам по себе примечательный, свидетельствует скорее не о небрежности и невнимании администрации к посетителям, а об определенной тенденции выстраивания музеем своих относительно непроницаемых для влияния со стороны посетителей институцианальных границ.

За

этой

тенденцией

скрывается претензия

музея на

статус

легитимного

монопольного

владельца

знаний о

культуре

народов и ее

интерпретатора

в

экспозиционном

пространстве,

дающую ему

относительную

независимость

от внешнего

мира (в первую

очередь от

посетителей)

в выработке

своей

экспозиционной

стратегии[1].

Политика определенной «эмансипации» музея от мнения посетителей является именно тенденцией, о чем свидетельствует экспозиционная деятельность музея в 1930-х годах – времени не только беспрецедентного идеологического давления со стороны власти на политику музея в собирательской и выставочной сферах, но и образования сложной, неоднозначной, чрезвычайно чувствительной и даже болезненной связи в паре «посетитель – музей», которая в эпистолярной форме нашла свое отражение в «Книге пожеланий и отзывов посетителей об экспозициях музея»[2].

Стоит напомнить, что на рубеже 1920-30-е годов все экспозиции были переделаны согласно поставленной перед этнографическим музеем задачей показать преимущества современного периода жизни народов над дореволюционным. Кроме того, музей посредством экспонирования культур должен был дать «развернутый анализ разрушительного влияния капиталистической цивилизации на докапиталистические уклады, противопоставляя политике царской России и колониальной практике империалистических держав национальную политику Коммунистической партии и хозяйственно-культурный рост народов Советского Союза» (Цит. по: Станюкович 1978: 203).

Очевидно, что экспозиции и выставки не являются презентацией культуры народов, то есть они не показывают действительность такой, какая она есть «на самом деле». Это вполне объяснимо, так как 1) невозможно показать все стремящееся к бесконечности многообразие культур, границы которых к тому же размыты, 2) экспонирование всегда строится на предварительном отборе, носящим субъективный характер, и 3) кроме того, определенные ограничения семиотического характера накладывает специфика музейного языка – языка вещей.

В этом смысле более точным будет говорить не о презентации, а о репрезентации, то есть показе институализированных музейной этнографией образов культуры, освященных авторитетом ученых. Эти образы и их демонстрация, в свою очередь, определяются не только традициями экспонирования, актуальной научной парадигмой, идеологией, но и представлениями и ожиданиями посетителей музея. Именно книга отзывов является пространством взаимодействия дискурса посетителей и музейного дискурса, под которым понимается здесь как тексты экскурсий, путеводителей и ответы музейной администрации на замечания посетителей, так и построенные по принципу нарратива экспозиции, служащие своего рода «высказыванием» музея[3].

Какие посылки лежат в основе этих дискурсов, каков характер и результат их взаимоотношений?

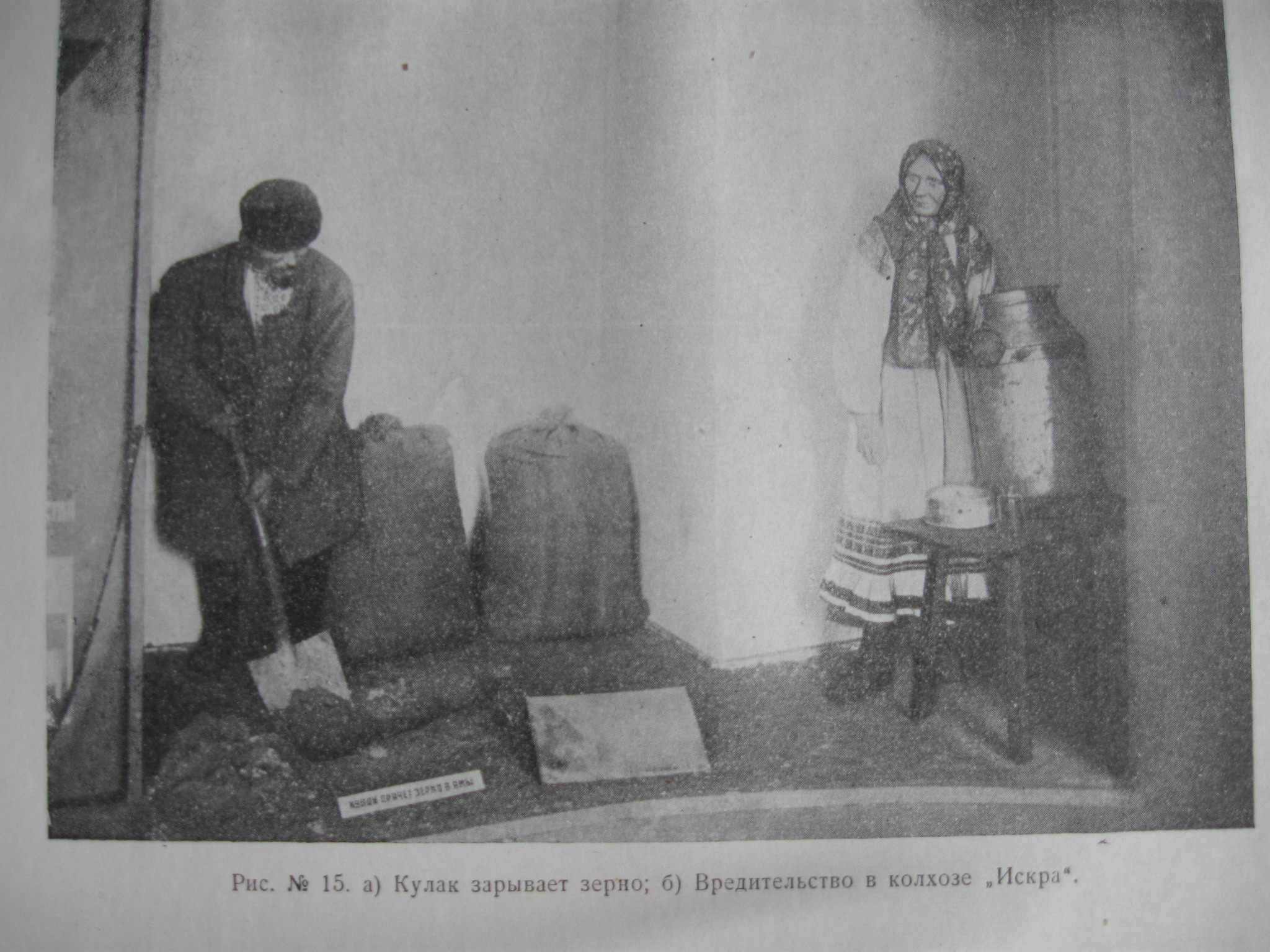

Выше уже отмечалось, что перед Этнографическим музеем была сформулирована задача показать преимущества современного периода (1920-1930-е г.) жизни народов над дореволюционным. Объектом собирательской деятельности стали вещи, характеризующие социалистические преобразования. При организации выставок авторы пошли по пути нарративизации показа, конструирующего ценностную дихотомию: «нищенская, дикая, некультурная жизнь крестьянства в прошлом и зажиточная, культурная жизнь колхозного крестьянства в настоящее время» /АРЭМ, Книга отзывов, №696, л.37). Понятно, что музейный показ был далек от соответствия описываемой действительности. Подобное несоответствие маскировалось посредством стилизации фиктивности репрезентируемой культуры под фактичность ее отображения в экспозиции. Иллюзия достоверности изображения достигалась в результате создания так называемых обстановочных сцен, когда определенная этнографическая реалия – обряд, занятие ремеслом, интерьер и т.д. - с мельчайшими деталями воспроизводилась/имитировалась музейными средствами. Действенность воздействия на посетителей контекста хорошо осознавалось музейными сотрудниками, что нашло свое отражение в тезисах к Первому Всероссийскому музейному съезду в 1930 году, в которых было провозглашено, что

«Основным элементом экспозиционной работы…является не предмет-памятник, а законы развития, диалектика данной области общественной жизни. В связи с этим основным элементом …экспозиции должны быть не вещи и не декоративное пятно, а «музейное предложение», т.е., мысль, выраженная комплексом подлинных предметов, связанных между собой в неразрывное целое при помощи надписей и разного рода иллюстраций. Показ диалектики развития невозможен при помощи одних только подлинных вещей <…>, которые бессильны дать цельную и целостную картину как социальной формации, так и смены формаций. Поэтому копию и реконструкцию, дающих представление о цельном предмете и о сцеплении предметов, надо признать законными и необходимыми частями экспозиции… Надо <…> преодолеть очень широко распространенный среди работников … музеев вещевизм» /Милонов 1930: 34-35).

В соответствие с новыми установками были переделаны все прежние экспозиции и открыты новые: «Украинское село до и после Октября», «Белорусы БССР», «Ленинградская область и Карелия», «Узбекская ССР» /узбеки в прошлом и настоящем/, «Туркменская ССР» /туркмены/, «Русское население черноземных областей РСФСР», «Народы Карело-Финской ССР», «Народы Мурманской области /саамы/», «Народы Северного Кавказа», «Образцы народного изобразительного искусства Грузии», «Евреи в царской России и в СССР», «Народы Сибири» /чукчи, коряки, эвенки, ойроты, хакасы/, «Образцы народного искусства чуваш и марийцев», «Художественные промыслы русских кустарей северных областей РСФСР» и др.

А. К. Супинский. Белоруссия и БССР. Путеводитель к экспозиции. Л. 1935 г.

Эти экспозиции как репрезентации служили задаче упорядочивания и контролирования восприятия культуры народов, ее «правильного» понимания. Важна была не достоверность описания, а соответствие очень простой и ясной схеме – тяжелая, обездоленная, убогая дореволюционная жизнь народов и счастливая, культурная, советская действительность. Но насколько успешны были эти репрезентации? Ведь, несмотря на свой авторитет института, являющегося, прежде всего, хранилищем подлинников, которым приписывалась способность «объективно» описывать этнографическую реальность, и которые с точки зрения обыденного сознания выступают в качестве «документов эпохи», «овеществленных реалий культуры», тем не менее, представляемые образы должны были соответствовать ожиданиям широкой публики. В противном случае, даже «маскировочные» стратегии экспозиций, направленные на «эссенциализацию» репрезентируемых культур /обстановочные сцены, тексты и прочие так называемые вспомогательные материалы/ не гарантировали положительного отклика посетителей.

А. К. Супинский. Белоруссия и БССР. Путеводитель к экспозиции. Л. 1935 г.

В самом общем виде можно утверждать, что ожидания и представления посетителей формировались как на основании непосредственного знакомства с реальной действительностью, образы которой демонстрируются в залах музея, так и в результате пропаганды успехов проведения национальной политики. Разные соотношения включенности в идеологический дискурс посетителя и его жизненного опыта определяют широту диапазона и разнонаправленности критики, содержащейся в книгах отзывов.

Критика показа современной жизни. Наиболее уязвимой для критики стал показ современной жизни народов. Оказалось, что богатейшие вещевые коллекции дореволюционного периода, красочные обстановочные сцены просто затмевали невыразительную советскую часть, представленную колхозным бытом, фотографиями, таблицами, диаграммами и лозунгами.

«Музей никак не отражает современной деревни, мало этого, он производит реакционное впечатление» /АРЭМ, Книга отзывов, 1931-32 г, № 386 Л. 22/; «Плохо отражена современная советская деревня. Лучше их изобразить в моделях, экспонатах и пр., чем ограничиваться фотографиями и некоторыми лозунгами» /Там же, Л.23/.; «Я не встретил освещения того, что дала октябр<ьская> революция крестьянским массам» /Там же, 1932 г, № 426, Л.1/; «Плакаты и диаграммы, вместо того, чтобы смотреть на вещи…» /Там же, 1932 г, № 423, Л.10/; «Фотографии скучно рассматривать. Выставка быта до ХХ в. удачнее» /Там же, 1932 г, № 559, Л. 24/; «А где же новый быт? – В этом, по-моему, весь смысл музея: что было и что есть!» / Там же, Л. 84/; «Хорошо представлен быт купечества, очень слабо наша советская действительность» /Там же, Л.94/; «В этом музее ярко отображена жизнь среднеазиатских народов и как будто живешь не в нашу эпоху, а в эпоху царизма. Жаль только, что недостаточно ярко отображена жизнь узбеков после Октябрьской социалистической революции. Надо еще лучше показать жизнь наших советских современных узбеков и их современные новые интересы» /Там же, 1939-1940 гг, № 766, Л.21./.

Эти отзывы показывают, что сопоставления современной жизни народов с дореволюционной невыгодны для первой. При этом причины неудачи показа современности в данном случае можно увидеть как в отсутствии «культурной дистанции» между зрителем и изображаемой действительностью, так и в эстетической непривлекательности экспонатов, отражающих колхозный быт, поскольку были выставлены вещи этнически неокрашенные, промышленного производства, демонстрирующие успехи политики сближения города с деревней и культурной революции[4]. Иными словами, эстетика отдельных артефактов победила идеологию экспозиции в целом, прежняя жизнь, по крайней мере, внешне вдруг оказалось более яркой и интересной, чем современная. Пытаясь спасти положение, сотрудники в современный раздел более поздних экспозиций стали вводить этнографические темы и экспонаты, которые можно было бы интерпретировать в терминах народного творчества. Так, в «Путеводителе» по открытой в 1936 г экспозиции «Русское население черноземных областей РСФСР» можно прочитать следующее:

«Манекены в шкафу показывают костюмы участниц праздника народного творчества в селе <…>. Песенные ансамбли на этом празднике имели специальные костюмы, в основу которых был положен старинный местный костюм, вышедший уже из широкого употребления. Для отличия ансамблей разных колхозов, участницы вносят изменения в головной убор: напр<имер>, хоровой ансамбль к/х «Красный Кисляй» поверх кокошников имел венки из искусственных цветов <…>, другой ансамбль сшил для выступлений кокошники из парчи, украсив блестками и бисером» /АРЭМ, Путеводитель по выставке “Черноземные районы», 1938 г., № 687, л. 49/.

Но были и более глубокие причины разочарования посетителей в показе современности. Для них были важны не достоверность, адекватность образов показываемых культур, а соответствие этих образов тем представлениям широкой публики или общепринятым кодам понимания /Саид 2006: 38/, которые сформировались под воздействием новой идеологии. Экспозиции должны были показывать идеальные модели нового общества.

«Дорогой завотделом, я вижу все здесь мертво. Люди Сталинской эпохи жизненные, здоровые, бодрые, а здесь какие-то манекены без жизни, мертвые» /АРЭМ, Книга отзывов, 1937 г., № 696. Л.22./; «Хотелось, чтобы еще больше было видно большой рост культурного уровня наших советских колхозов» /Там же, Л.24/; «Я очень недоволен экспонатами «советской семьи», у них лица и фигуры страшно измученные, хуже крепостных. Советские люди должны изображаться веселыми и жизнерадостными» /Там же, 1937-1938 г., № 697, Л.7./.

В книге отзывов записывались и более конкретные замечания и предложения, которые были призваны подретушировать действительность:

«Неприятное впечатление производит резиновая подошва и обувь на манекенах, будто для них нельзя было подобрать кожаной обуви» /АРЭМ, Книга отзывов, 1937 г., № 696. Л.49/; «В сцене <…> мальчик в старых ботинках. Необходимо одеть в новые» /Там же, 1937-1938 г., № 697, Л.65/.

Некоторые отзывы свидетельствуют о том, что были посетители, имеющие определенный иммунитет к идеологическому прессингу – как правило, это люди с высшим образованием, - которые отмечали разрыв между репрезентациями и реальностью.

«Я очень хорошо знаю деревню. Вырос в белорусской деревне, последние 5 лет провел на Урале, где видел массу национальностей, населяющих Урал. Сравнив народы, представленные в Музее с действительностью, пришел к следующим выводам: здесь в музее идеализируют нацменьшинства, представлено все в лучшем свете<…>. Необходимо <…> показать так, как есть в действительности и этим доказать необходимость повышения культурно-бытового уровня» /АРЭМ, Книга отзывов, 1931-32 г., №386, Л.54./; «Все в музее сделано хорошо, но слишком подкрашено, преувеличена бедность населения до революции и счастье после нее, особенно в отделе Ср<едней> А<зии>» / Там же, 1939-1940 гг., № 766, Л. 83/; «Желательно, чтоб музей был превращен в первое его состояние, т. е. выкинуть новое и вставить его старое. Действительно этнографическое, без революционных движений. На что у нас есть другие музеи, которые вполне этому соответствуют» /Там же, 1935 г., № 547, Л.39/.

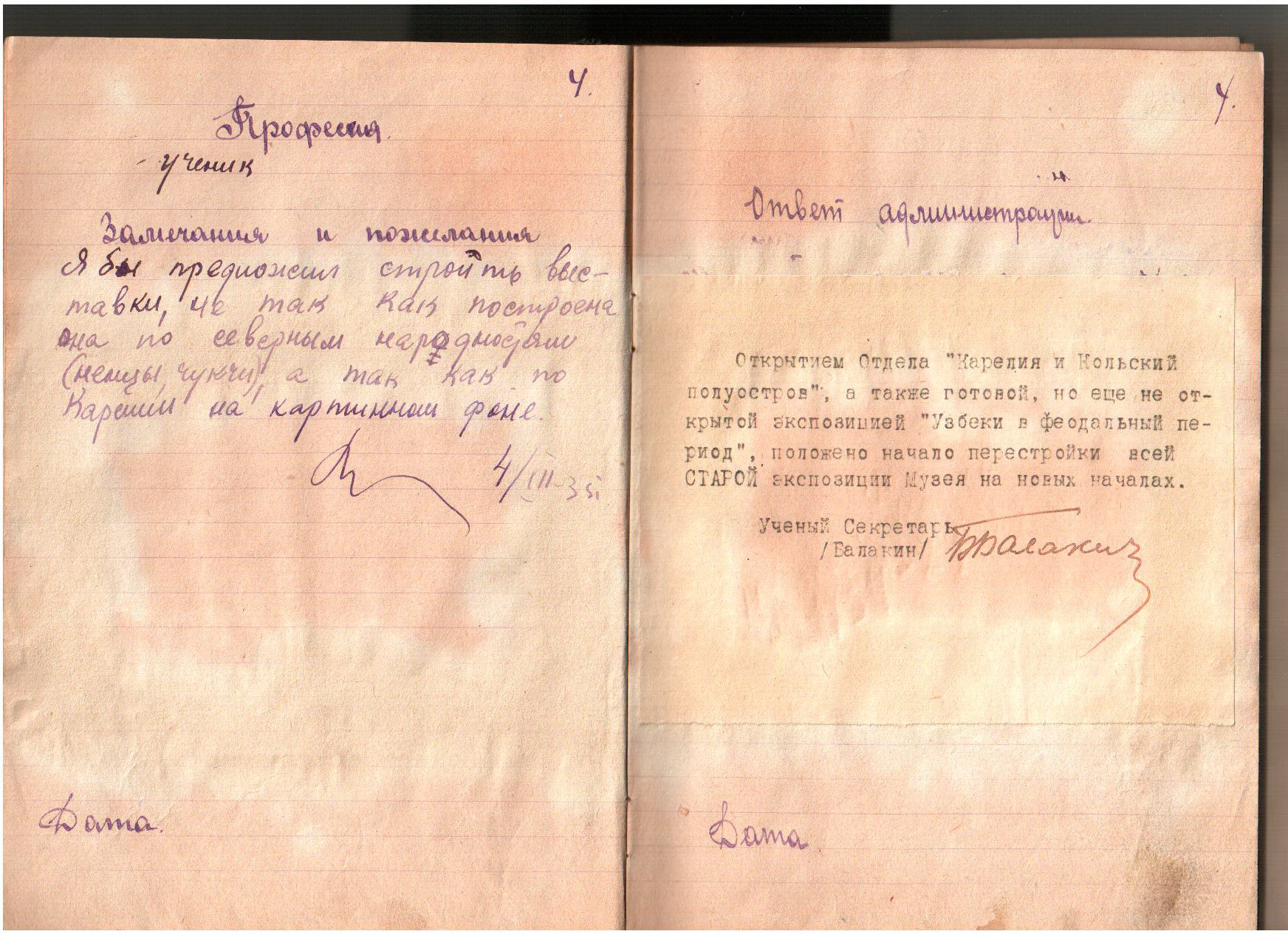

Книга отзывов, 1935 г. /АРЭМ, ф. 2, оп. 1, 548, л. 4/

Отзывы о показе дореволюционной жизни. Репрезентация дореволюционной культуры народов представляла собой ничто иное, как своего рода ретроспективный взгляд с позиций идеального настоящего. Советская современность служила точкой отсчета при демонстрации старого быта – необходимо было показать его таким образом, чтобы он выступил в качестве оправдания проведенных преобразований в социальной и национальной сферах. Чем нагляднее демонстрировалась в стенах музея тяжелая и бесправная жизнь народов царской России, тем убедительнее выглядело благополучие и «расцвет национальных культур» в Советском Союзе. Таким образом, реконструкция прошлого производилась с оглядкой на настоящее, точнее - на его репрезентацию. В путеводителе по русской экспозиции мотивация выбора региона в качестве объекта показа не скрывалась:

«На ближайшее время выбраны для показа, прежде всего, черноземные районы, как один из типичных районов, в которых особенно ярко сказались все отрицательные стороны дореволюционного положения, основного по численности населения России – крестьянства. Именно в черноземных районах наиболее жестоко сказался на положении крестьянства гнет капиталистической эксплуатации» /АРЭМ, Путеводитель по выставке “Черноземные районы», 1938 г., № 687, Л. 1/.

Риторика путеводителей и экскурсий подчеркивала/формировала негативные коннотации сферы «традиционного», вызывая ассоциации с чем-то «отсталым», «темным» и даже «вредным»:

«<…>Заботясь о поднятии урожайности, крестьяне прибегали к различным нелепым приемам, полученным по традиции от дедов и прадедов. Фигура слева изображает старуху, занятую завязыванием так называемой «Николиной бородки»… Все это должно было в древности изображать жертвоприношение «духу поля» в знак благодарности за полученный урожай» /Там же, Л.8/; «Вследствие темноты и невежества крестьянских масс, находившихся под гнетом помещиков и капиталистов, этот древний обряд <проводы русалки> сохранился во многих районах вплоть до Октябрьской Социалистической революции» /Там же, Л.23/»; «Религиозные праздники – это прогулы, понижение производительности и качества работы после попоек, уменьшение бюджета трудящихся. Религиозные праздники имеют только отрицательные стороны <…>. Пасха является одним из реакционнейших религиозных праздников /АРЭМ, Методические разработки экскурсий А.Я. Дуйсбург по антирелигиозным темам, 1930-33 гг., №343 , Л.29, 30 об./.

Несмотря на артикулированный дидактизм и попытки представить дореволюционную жизнь в мрачных тонах, сквозь идеологизированную репрезентацию проступала старая музейная традиция этнографического показа. «Этнографизм» показа всегда предполагает определенную степень экзотизации культуры, столь необходимую обеспечения успеха выставки. Неудивительно поэтому, что именно досоветские разделы экспозиций с их ярким предметным миром пользовались наибольшим вниманием у посетителей: от школьников, с детской непосредственностью пишущие в книгах отзывов о том, что им больше всего понравилось, как народы жили при царизме, и до представителей интеллигенции, обращающих внимание на несоответствие содержания экспозиции декларируемой идеологии:

«Мне очень понравилось, как жили крестьяне до революции 17 года» /АРЭМ, Книга отзывов, 1932 г, № 696. Л.21/; «Мне здесь очень понравилось, главным образом быт старых крестьян /Там же, 1937-1938 гг., № 697, Л.1 об./; «Дореволюционные женщины-крестьянки (бедняки) имеют богатый наряд, поэтому не совсем убедительно утверждение, что они плохо жили» /Там же, № 696, 1932 г. Л. 35 об./; «<…>Восхищен качеством сукна, в которое г. Шереметев одевал своих холопов» /Там же, 1939-1940 гг., № 766, Л. 52/.

Эти и другие отзывы сыграли, вероятно, не последнюю роль в принятии решения о закрытии части экспозиций. Экспозиции «Украинское село до и после Октября» (1931 г.) и «Белорусы БССР» (1932 г.) были закрыты как «искажающие советскую действительность», «Современная колхозная деревня» не была открыта, а «Ленинградская область и Карелия» (1937 г.) закрыта как «антисоветская» /АРЭМ, № 365; Шангина 1991: 77/.

Очевидно, что экспозиция приобретает больший авторитет и достоверность в сравнении с описываемой действительностью. Во многом благодаря тому, что при репрезентации используются «объективированные формы культуры», музей порождает не только знание, но и саму описываемую ими реальность. Такое знание и такая реальность создают традицию, или то, что Мишель Фуко назвал дискурсом /Саид 2006: 147/. Этот дискурс, в свою очередь, оказывает обратное влияние на музейные экспозиции – так создается относительно замкнутое пространство постоянного воспроизведения репрезентаций весьма далеких от описываемой реальности.

Книги отзывов были пространством непростых взаимоотношений между памятью и актуальностью, непосредственным знакомством с действительностью и ее репрезентацией в музее, они стремились воздействовать на репрезентации, указывая, что и как нужно показывать[5]. Но в конце 1930-х годов критика почти полностью уходит из откликов посетителей, книги отзывов перестают оказывать влияние на экспозиционные проекты музея, превратившись практически в один сплошной панегирик «замечательному музею, дающему полностью представление о жизни, нраве и быте народа, развивающимся под солнцем Сталинской Конституции» /АРЭМ, Книга отзывов, 1937 г.. № 696. Л.19. об/.

Библиография

Милонов 1930 - Милонов Ю. Целевые установки музеев различного типа // Первый Всероссийский музейный съезд. Тезисы докладов. М.-Л., 1930 г. С. 34-35

Саид 2006 – Саид, Эдвард В. Ориентализм. Западные концепции Востока. СПб., 2006.

Станюкович 1978 - Станюкович Т. В. Этнографическая наука и музей (по материалам этнографических музеев Академии наук). Л., 1978.

Шангина 1991 – Шангина И. И. Этнографические музеи Москвы и Ленинграда на рубеже 20-х – 30-х годов ХХ в. // Советская Этнография, №2, 1991. с. 71-81

Сокращения

АРЭМ – Архив Российского этнографического музея, Ф.2. оп.1.

![]()

[1] Относительную – потому что знания по природе своей социальны, то есть, проницаемы для влияния любого дискурса, не имеющего отношения к науке, с одной стороны, и оказывающие заметное воздействие на общество, с другой. Другое дело, что эти знания (субъективные и конструируемые) в стенах музея стилизуются под объективные, естественные, истинные.

[2] Таково официальное название книги, ее наличие на экспозиции было обязательным и находиться она должна была на самом видном для посетителей месте.

[3] В этой связи весьма ср. следующий пассаж, содержащийся в проспекте брошюры для музейной выставки в Нью-Йорке в 1939 года: <Экспозиции> музей рассматривает как своеобразную, наглядную публикацию вопросов этнографии, истории и социалистического строительства народов СССР, для массы посетителей Музея /№708, л. 6).

[4] Ср. описание из путеводителя к русской экспозиции: «Внутреннее убранство жилья также говорит о новых формах быта – новая мебель, портреты, вождей нашей страны, книжная полка с произведениями классиков марксизма и художественной литературы» /АРЭМ, Путеводитель по выставке “Черноземные районы», 1938 г., № 687, л. 49/

[5] На каждое замечание и пожелание, записанное в книге отзывов, администрация обязаны была дать письменный ответ.